| ����E�_���[�W�̃��J�j�Y�� |

|

| �N���}�̓h���̎����́A��ʓI�ɂS�N����U�N�ƌ����Ă��܂� |

|

|

|

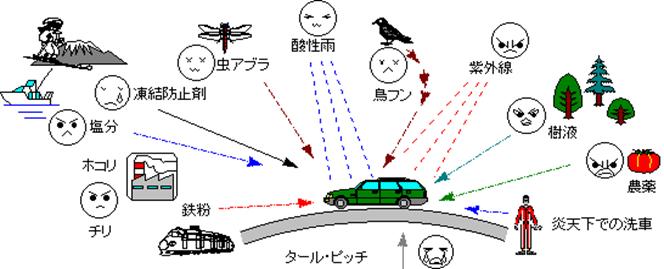

| ���h��������镨�� |

|

| ���O���A�����A�^�[���s�b�`�A�S���A�h�����A�`���A�z�R���A���w�����A���̕��A���A�u���Ȃ� |

|

|

| ���h�������������錴�� |

|

��r�Ȉ����ɂ��l�דI�ȃL�Y�B���Ɂu�T���h�y�[�p�[��ԁv�ƌ�����悤�ȊԈ������Ԃɂ�����

|

|

|

| ����ȓh���ʂɃ_���[�W��^����l�X�ȏǏ�𗝉��ł���ΐ�Ԃɑ���ӎ���Ԃɑ��邢�����������܂� |

| �Ƃ͂�����҂�ς���Ă���͂��ł��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ����̃��J�j�Y����m�� |

|

| ����ɂ����E����Ȃ��ɂ��邽�߂̃q���g�������ς��I |

|

| �@�P.�o�N�@

�Q.���q��� �@�R.�_���J �@�S.�C�I���f�|�W�b�g�@�T.��c��N��-�^-�@ �U.�E�H-�^-�X�|�b�g �V.���̎��[ �@�W.���̃t�� |

| �@�X.�g���{�̃t��

�@�P�O.���Q �@�P�P.�v�`�w���� �@�P�Q.�`��-�L���O �@�P�R.�`�b�s���O�@ �P�S.�X�N���b�` �@�P�T.���A�J �@�P�U.�J�W�~ |

| �@�@ |

|

| �P�@�o�N�i�l�Ԃł����V�����ہj |

|

|

���Ԃ̌o�߂Ƌ��ɓh���ʂ��d�����Ă����A�_����Ȃ��Ȃ�B���i�c���j���Ȃ��Ȃ��Ă���B�l�̔��Ɠ����ł��I |

|

|

�V����V�~���l�قǂł͂���܂�����܂��B |

|

|

�A�X�t�@���g���H�Ɋ܂܂��^�[���s�b�`�̕t���⎇�O���i�t�u�j�̍U�������O�𑖂����������܂��A���i�̃����e |

|

�i���X���x���ɂ��N�߂Ƌ��Ɍl�����L�����Ă���I����͐l���Ԃ���������������悤�ł��B |

|

|

�����N�����āu�����ۂ��ˁ`�F�v�Ȃ�Č����Ă݂�������ł��B |

|

|

|

�o�N��h�~����̂́A����I�ɂ��܂߂ɐ�Ԃ�����I�l�Ԃ̘V���h�~��肩�͂₳�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H |

|

|

|

| �Q�@���q����i��Y�����ҁj |

|

|

�G���g���|NO�D�P�@�S���E�u���[�L�_�X�g(�u���[�L�p�b�g�̃J�X)�E�S���̐��H(���ӂR�`�Skm)�E�H������E���Ŕ������܂��B |

|

���H�e�̒��������Ȃ�̂����̓S����Y�B���H�e���ԏ�͔��������ł��ˁI���u���Ă����Ɠh���ʂɂ������ݎK�̌��� |

|

|

�Ƃ��Ȃ�܂��B�^�o�R�̃Z���t�@���ŊȒP�Ƀ`�F�b�N�ł��܂��B�P�~�J���S�y�ŗ��Ƃ��܂��傤�I |

|

|

|

�G���g���|NO�D�Q�@���t�@�t����Ăɂ����Ă̐������ɑ����B�t�������܂ܒ����ԕ��u����ƁA������������čd�����A

|

|

�����ɂ͂������Ƃ���Ɠh���������N�������Ƃ�����܂��B�܂��A���������ɂ���ẮA�h�����ώ����邱�Ƃ�����A���� |

|

�܂���B��ԃK���R�Ȃ̂͏����j�I�A���R�[���łӂ₩���ăP�~�J���S�y�Ɩ����ŏ������܂����A�V�~�ɂȂ��Ă��܂����� |

|

���܂���B |

|

|

|

�G���g���|NO�D�R�@�`���E�z�R���@�H�ꖧ�W�n�т��ʏa�̒��ł̓K�X�A�_�A���Ȃǂ̉��w�������܂`����z�R���Ȃ� |

|

�ɂ��炳��Ă��܂��B�N�ԂP�D�U�q�l���ɖ�P�O�O�O�g�����̖ڂɌ����Ȃ��S�~�������ɂӂ蒍���ł���I�ƌ����܂����A |

|

�h���Ɉ������̂���Ȃ̂ł��B����ɒ��˓����̉��ł́A�S�����A�Z���������܂�A�ϐF�̌����ɂȂ�܂��B���Q�t���� |

|

���ԏ���Ă���ς肠������܂��ˁI |

|

|

|

�G���g���|NO�D�S�@�O���h���������A���[���[�h���̔�U�h�~��̕s���ɂ���Q�ł��B�������H��������ӂő������܂��B |

|

��Q�͐����ł���̂ŁA����̐l�ɔ�Q���m�F���Ă��炢�A�ی��̓K�p�ȂǁA���Q�̕��������Ă��炤���Ƃ����߂܂��傤�I |

|

�H������t�߂̘H�㒓�Ԃ͔����܂��傤�B�h�����̏C���H�ꂩ��߂��Ă����ۂɂ��v�`�F�b�N�ł��I |

|

|

|

�m���P�E�m���Q�E�m���S�̃_���[�W�͊�{�S�y�ŏ����ł��܂��B

�m���R�ɑ��Ă͒���I�ɂ��܂߂ɐ�Ԃ�����I�����Ȃ��ł��ˁI |

|

|

|

|

|

|

| �R�@�_���J�i����ɂ��悭�Ȃ����I�j |

|

|

�J���Ԃ̌�A�h���ʂɂ����܂܂̐��H���A�h���̓����ɂ��ݍ��ނ��Ƃ�����܂��B�܂��������������邱�ƂŁA�_���J�� |

|

�܂܂�Ă����_�������Ȃ�h�������߂܂��B |

|

|

|

�_�E�A���J���N���[�^�[

�h���\�ʂ����ʏ�ɃN���[�^�[�ɂȂ��Ă����ԁB���H���������悤�Ɍ����܂��B

|

|

|

|

�J�̍~��n�߂͓��Ɏ_���x�������������`���~���Ă���悤�Ȃ��̂Ȃ̂ł��B�����Ă���Ɋ������Ƃɂ���ċ����_�ɂȂ�h�� |

|

��̃��b�N�X���ƉJ���A�V���R�����Ă��A�N���[�^�[��̐Z�H�������֖��ɂ��܂��B�i���֖�j |

|

|

|

�Z�F�Ԃɂ悭�ڗ����A���b�N�X�␅�A�J���Ƃ��ȂǂŖ����Ă����܂���B��{�I�ɂ̓R���p�E���h�̖����ŗ��Ƃ��i���m�ɂ� |

|

�ւ���ł��鍂���܂œh�����ł��܂��j��������܂��A����ɂ͌��E������̂ŁA���S�ɏ�������͍̂���ł��B |

|

|

�_���J�̔�Q����ԑ傫���h�C�c�̎Ԃ́A�ŋ߂͓h���������A���ɍd���𑝂��Ď_���J�ɑR���Ă��܂��B

|

|

|

|

�_���J�̔�Q��h���ɂ͉J�̓��A�J�オ��̐�Ԃ����Ȃ��ł��B�J�オ��ɃJ�@�[�Ɛ����ƋC�������ǂ��ł����A�Ԃ̓h�� |

|

�̂��Ƃ��l����ƁA������Ԃ��Ȃ���`���Ă��ł��B�ł��A������Ƒ�ς����E�E�E�E�E |

|

|

|

| �S�@�C�I���f�|�W�b�g�i�N���[�^�[�Ɏ��Ă͂��邪�j |

|

|

�N���[�^�[�Ɠ��l�ɐ��H���������悤�Ɍ�����V�~�̂��Ƃł��B�N���[�^�[�Ƃ͋t�ɂ�����������オ��A�S�̓I�ɔ��������� |

|

�̂������B |

|

|

����͐������Ɋ܂܂�鐬�����A�����̏����ɂ���Ď��c���ꂽ���̂Ő��͖ʐς����炳���A�̐ς����炵�ď�������̂ŁA |

|

������̉��Ƃ��Ďc��܂��B���̃C�I���f�|�W�b�g�͈ӊO�ɑ����B |

|

|

|

���������g�p���Đ�Ԃ�����ȏ�������Ȃ����A���H���c�����ӂ���邱�ƂŖh���܂��B |

|

|

|

| �T�@�Z���U�C�U���V��c��N��-�^-�i�@���グ�͂�������ƁI�j |

|

|

��܂��悭�����Ȃ������ꍇ�ɋN������̂ŁA�ォ�猩�Ă����̑��݂͊m�F�ł��܂��B |

|

|

|

���H���������悤�Ɍ�����V�~�ŁA�킸���ɌE��ł��āA�����ۂ������܂��B��Ԃ̍ۂɗ��Ƃ�����Ȃ�������܂��A�h���ʂ� |

|

�A�����A�_�f�A���z�����Ȃǂƕ��G�ɗ��ݓh����Z�H������̂ł��B |

|

|

|

���x�̌y�����͖̂����ď����ł��܂��B�h���ɂ́A�悭�������A���H���c���Ȃ��悤�ɐ@���グ��ɂ��܂��B�i���V���̐�Ԃ�

|

|

���ɒ��Ӂj��Ԃɂ�鐅�H�����S�ɐ@���グ��̂͌��\��ςȍ�Ƃł��B |

|

|

|

| �U�@�E�H-�^-�X�|�b�g�i���ʂ���钎�ዾ�j |

|

|

�h���ʂ̏�ɐ��H���c��A���H�������Y�Ƃ��āA���˓������h���ʂ��Ă��Ăł���V�~�̂��ƁB�i���ዾ�Ŏ����ł����̂Ɠ����j |

|

���z�����́A�N���A�[�w��ʂ蔲���āA�œ_�������x�[�X�R�[�g�ʂ��Ă��ăV�~������Ă��܂��̂ł��B����͏ォ�猩�Ă� |

|

�킩��܂���B�n�̒��̂悤�ȃV�~�ł��B |

|

|

|

�����Ă������ł��܂���B�h���ɂ́A�悭�������A���H���c���Ȃ��悤�ɐ@���グ��ɂ��܂��B�i���V���̐�Ԃ͓��ɒ��Ӂj |

|

�v�`�w�ɂ��R���R�����H�����ڂɂłĂ��܂���ł��B |

|

|

|

���ʃ����Y���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �V�@���̎��[�i�i���A�~�_�u�c�j |

|

|

�ĂȂǂ̒��̊������A�������s���ɑ�ʂ̒��̎��[���t�����܂��B�V���E�_�J���V�E���A�^���p�N���A�����_�A�a�_�Ȃǂ��܂݁A |

|

���H������A�Œ������̂͂��炫�ŁA�h�������߂܂��B����ɕ��u����ƁA���O���ɂ���Ă���Ɏ_�����i�ݕώ��A�ϐF�������܂��B |

|

�����ɂ����炸�A�@�S�y�ƃR���p�E���h�ŏ������܂��B

|

|

|

|

| �W�@���̃t���i���̂��H��Ԓ���ɂ���邱�Ƒ����j |

|

|

�����͕��G�ŁA�^���p�N���A�J���V�E���A�A�����j�A�A���A�Z�����[�X�Ȃǂ��܂݁A���H�����A�Œ������̂͂��炫�ŁA�h���� |

|

���߂܂��B���̑̉t���l�A���u���Ď_�����i�ނƁA�ώ��A�ϐF�������܂��B |

|

|

|

����������A�d������O�Ɏ�菜���������A�d�����Ă��܂�����A�A�C�炸�ɁA���ŔG�炵���e�B�b�V���łӂ₩���ď������܂��B |

|

�ӂ₩���̂Ɍ��\���Ԃ�������܂��B�t���̒��ɂ͍����܂܂�Ă��܂��B |

|

|

|

| �X�@�g���{�̃t���i���ꂢ�ȎԂł���؋��j |

|

|

�Ă���H�ɂ����Ă̊��������ɔ�Q���������܂��B���������ʎd�グ�̎Ԃɑ����B�i�ǂ���琅�ʂƊ��Ⴂ���Ă���悤�ł��B�j |

|

���y�F�⒃���F�̎��̂悤�ȕt�������K���R�ɂ��܂��B���z�M�ŏĂ����̂Ő���Ă������Ȃ��ꍇ�������ł��B�t���Ɠ��l�� |

|

���ނ��Ƃ�����܂��B |

|

|

|

�S�x�ƃR���p�E���h�ŏ������܂��B�Ȃ��A�ώ��A�ϐF���N�����Ă��܂�����A�����ł��Ƃ�ꖳ�����Ƃ�����܂��B |

|

|

���ɉ��V���ɂ������̂́A�[���E�݂ɂȂ��ĕ��H����̂ŗv���ӁI |

|

|

|

| �P�O�@���Q�i�T-�t�@-���X�L-��-�j |

|

|

�C�l�n�т̒����ɂ�鉖�Q�̑��ɁA�Z��܁A��X�܁i�����h�~�܁j�̒��ɕX�_�~���܂Ƃ��Ċ܂܂�閳�@���ނɂ�鉖�Q���l�� |

|

���܂��B�܂��A�������b�N�X�́A��C���̕��V�_�≖�����z�����A�h���Ƀ`���[�L���O���ہi��ŏڂ����������܂��j�� |

|

�����N�����A�T�r�������܂��B�T�r�́A�������C�I���̂͂��炫�ŁA�����𑣐i������̂ŁA�C�A��A�X�L�[�A��ɂ͕K�� |

|

��Ԃŏ������܂��傤�B�ł���Ή�����������邱�Ƃ������߂��܂��B |

|

|

|

�܂��A�n�h�k�������Ƃ��ɁA�����̎Ԃ̉��������Ă݂܂��傤�I |

|

|

|

| �P�P�@�v�`�w�����i���ꂢ�ɂ��Ă�����肪�E�E�E�j |

|

|

���b�N�X�̓h�胀����A�M���c�L��A����̕s���艻�������܂��B���b�N�X�̖��ʊ|���A�ӂ����̕s�O�ꂪ�����ł��B |

|

|

���b�N�X�͖{���A�O�D�T�~�N�������̂��Ă���Ώ\���Ȃ̂ł��B����ȏ�͖����≘���z���̌����ƂȂ���肩�A�]�胏�b�N�X |

|

���h����ŔM�⎇�O���ȂǂƔ������ďĂ��t���ƁA�_�����ĕώ��ϐF�̂��ƂɂȂ�܂��B |

|

|

|

��x�A�h���f�f���Ă��炢�܂��傤�I |

|

|

| �P�Q�@�`��-�L���O�i���C���Ƃ������ɒ��ӁI�j |

|

|

�h�������Č���������āA�\�ʂɕ����ӂ����ۂł��B�\���b�h�h���ɑ������ۂŁA���O����A���A�J���Ƃ��̂������Ȃǂɂ� |

|

���āA�h���\�ʂ���āA�痿���\�ʂɕ����o���Ă��܂����ۂł��B�h���̎��ɂ��v���������B |

|

|

|

| �P�R�@�`�b�s���O�i���������������Ώ��j |

|

|

���˂����Ȃǂɂ��h���̌����B���̌������n�̋������܂ŒB�����ꍇ�A�[���ȃT�r���������Ă��܂��܂��B |

|

|

|

��������������悤�ȃ`�b�s���O��������A�T�r����������O�ɁA�^�b�`�A�b�v�Ȃǂŕ�C�����܂��傤�B�d���`�b�s���O��� |

|

�u����ƃJ�T�u�^�̂悤�ɓh������������������܂��B�i�X�L���[�u�R���[�W�����j�����Ȃ�Ɩ{�i�I�ȕ�C�h�����K�v�ƂȂ�܂��B |

|

|

| �P�S�@�X�N���b�`�i��ԓ�����ēx���������j |

|

|

�w�A���C���X�N���b�`�i�������j��̔��̖т̂悤�ȍׂ������L�Y�B�h����ŗ��q��̉�������������Ă��܂������߂ɏo���� |

|

�L�Y�ł��B��Ԃ�A�ӂ����̍ۂɍ���Ă��܂����Ƃ������A�p�x�������̂ŁC�L�Y�ƃL�Y���������A������悤�ȃL�Y������� |

|

���܂��܂��B�i�����O���ʁj�ӊO�ƐႩ���̍ۂɂ��Ă��܂��P�[�X�������̂ŗv���ӁB���M���C���������ƃy���V�����C�����C�� |

|

�X�N���b�`�A�P�O�~�p���`���R�C���X�N���b�`�ƌ����܂��B�X�L�[��̒��ԏ�ł̓R�C���X�N���b�`�Ƃ������{�[�h�X�N���b�`��Q�� |

|

���o���Ă���܂��B |

|

|

|

�L�Y�̌��������@������܂�H���������ŃL�Y��G�炵�܂��B�L�Y�������Ȃ��Ȃ�Ζ����ŏ����܂����A�����Ȃ��悤�Ȃ��C |

|

�h�����K�v�ł��B�܂������ƌ����Ă��A���̐[����`��ɂ���Ė��������i��L�Y�ɕ��s�ɁA�[����L�Y�ɒ��p�Ɂj�� |

|

�ǂ��ς��̂ŗv���ӂł��B |

|

|

|

| �P�T�@���A�J�i�Q��ނ���܂��j |

|

|

�P�j�h���ʂɓh�z���ꂽ���b�N�X���M�ɂ���ėn�����ĉ�����z�����Ă��܂������m�B |

|

|

�Q�j�h�A����A�~���[�̕t�����Ȃǂ���O���[�X��ڒ��܂����݂����A���̖��ɂ������́B |

|

|

|

�܂�A���A�J�Ƃ́A���ꂽ���Ɖ��ꂽ���b�N�X�̂��Ƃ��w���̂ł��B |

|

|

|

����ɏڂ����E�E�E�E�E�E�E���b�N�X�́A�h���ʂɓh�z�����Ɣ��t�̏�œh���ɕt�����ăc���Ɲ�������ێ����Ă��܂��B����ȍ~ |

|

�P�`�Q�T�Ԃ��炢�ŁA���b�N�X���`�����Ă���n�܂������������A�T�O���`�V�O�������ł��܂��B��Ɏc�������E���́A���b�N�X�{ |

|

���̋@�\���ʂ������Ƃ��o�����ɁA��C���̉����r�C�K�X�Ȃǂ̉����������z�����A�p�������Ă����܂��B���ꂪ���A�J |

|

�̔����ߒ��ƍl�����Ă��܂��B |

|

|

|

���܂��E�h���ʂɂ́A�����̏����ȒʋC���i�s���X�|�b�g�j������܂��B���̒ʋC���ɂ́A���x�̏㏸�ƂƂ��ɊJ���A���x�̉��~ |

|

�ƂƂ��ɕ���Ƃ�������������܂��B�܂艷�x���ŐL�яk�݂���킯�ł��B�l�Ԃ̔畆��A���ƂɂĂ��܂��ˁi���d�s�v�c�j |

|

���̃s���z�[�����J���Ă���Ƃ��͈ٕ�������₷���Ȃ�܂��B�͂��߂̓s���z�[���Ɉ����������Ă����Ԃł��A�J���J�� |

|

�Ԃ������ɓh���̒��ɂ܂œ��荞��ł��܂��܂��B���V���ł̂v�`�w�|���ł́A�@����胀�������s���z�[������h�������� |

|

�Z�����Ă��܂����X�N���l���Ă����܂��傤�B |

|

|

|

| �P�U�@�J�W�~�i����`�j |

|

|

�{�f�B���M���Ƃ��ɉJ���~��A��C�ɗ�₳���ƉJ�H�����ݍ���Ԃœh���̃s���z�[�������āA��Ԃł������Ȃ��Ȃ���́B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|