|

| 藍鍋島桜扇文油壷

器型は実に丁寧に作られていて繊細で上品な感じで、そして薄作りなので軽いです。 桜と扇文の絵付けも繊細でとくに、葉や花びらの細かい部分までかなり良く書けています。 それから、茎のボカシ具合つまり、筆使いは手慣れた職人芸です。藍の色もすべてお気に入りです。 おそらく女性が使っていたものでしょう。もしかして、お姫様? 油壷でも、こんなに素晴らしい作品があるとは、、、、、 油壷は一昔前まで、雑器で骨董屋の下の片隅にあった様ですね。 トータル的には、良い仕事ですね~。皆様のご感想をお聞きしたいです。如何でしょうか? ちなみに、この油壷は、図録 搭載品なのですよ。光芸出版 油壷集め |

|

| 油徳利 油壷 香油瓶 |

|

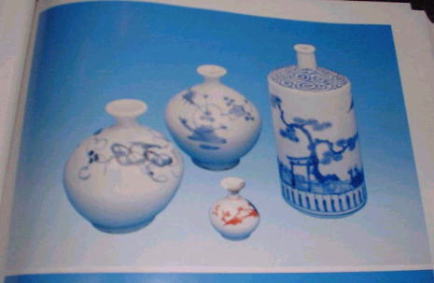

| 図録搭載の写真 下の小さい壷

油徳利 油壷 香油瓶 左側2個の染付コマ型油壷 高さ13㎝は、江戸前期の油壷である。 下部の赤絵小香瓶は、高さ5㎝は、髪油をいれるものではなく、香油を入れたもの で、江戸前期 有田 応法山窯跡の出土品である。 右側の染付ローソク型徳利 高さ15㎝は、油壷の親壷で、江戸中期以降に生産され て、油壷と違って胴面の文様が多彩で私達の目を楽しませてくれる。 創樹社美術出版「古伊万里再発見」P224の画像及び説明より引用 以上がご説明文になっています。 油壷コレクターにとって、勝手に、香油瓶を油壷に変更致しております。<笑> とても、小さく可愛らしい油壷。 笑 笑 笑 一般的には、初代柿右衛門が赤絵を持ち帰ったと言われています。しかし、この赤絵は、その時代より、古い物と、考えております |