|

|

|

|

| 10極直列発電機 3m/s程度から 充電開始 5m/sで400mA程度 |

8−6三相交流発電機 2m/s強から充電開始 5m/sで600mA程度 |

12−9三相交流 |

8極直列発電機 |

|

|

|

|

| 10極直列発電機 3m/s程度から 充電開始 5m/sで400mA程度 |

8−6三相交流発電機 2m/s強から充電開始 5m/sで600mA程度 |

12−9三相交流 |

8極直列発電機 |

|

|

ベアリングホルダー

始めのころは、合板をくり抜いてベアリングを固定していましたが、右の写真のように改良しました。 |

|

|

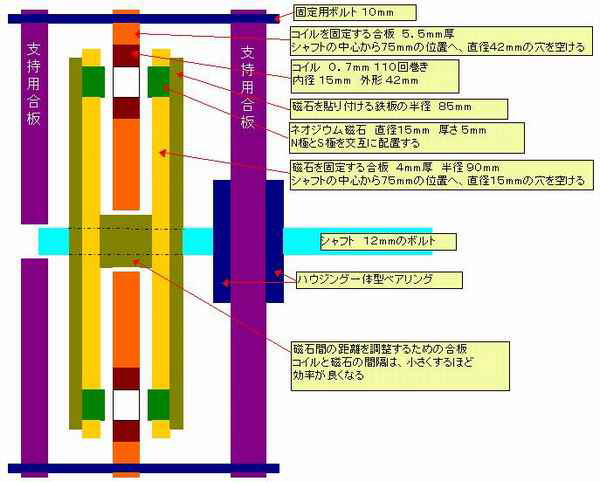

| 3号機の部品 ネオジウム磁石 直径15mm 厚さ5mm コイル 0.7mm 110回巻き |

ハウジング一体型のベアリング2個と、 支持用のボルト4本を取り付ける |

|

|

| 磁石を固定した円盤を取り付ける | コイルを固定した合板を取り付ける |

|

|

| 磁石を固定した円盤を取り付ける | 支持用の合板を取り付け、コイルの位置 や磁石の円盤を微調整する。 |

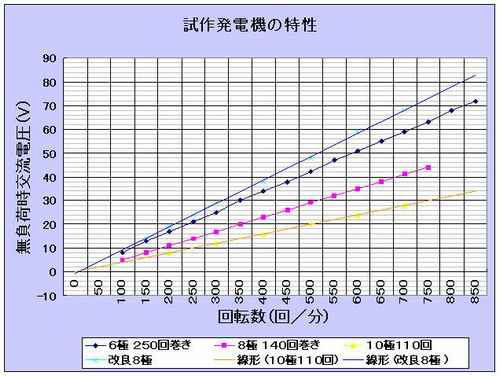

| 2 号 機 (8極直列) 磁 石 フェライト磁石 直径 38mm 厚さ 15mm 8×2個 コイル 0.8mmフォルマル線 140回巻き 厚さ9mm 8個を直列 直流抵抗 6.2Ω 100rpmで、交流電圧 5V、全波整流後 7V 1号機、2号機にいろんな大きさのブレードを取り付けて 実験した結果、発電機とブレードの間に「相性」があること が分かりました。 実験データはこちら 翼面積の大きな低速回転のブレードには、低速で充電可能な電圧が得られる発電機3次曲面の本格的な高速回転用のブレードには、高速回転で充電に必要な電圧が得られる発電機が適しているようです。 2号機のコイルの巻き数を少なくして高速用に改良することを考えましたが、磁石を固定した円盤の総重量が約2Kgあり、慣性重量が大きくて、高速用のブレードでは、回転数が安定するまでに1分以上かかり、絶えず変化する風についていけなくて、効率が悪いようです。 そこで、慣性重量を小さくするために、ネオジウム磁石を使った小型の発電機を試作することにしました。

|

|

2号機は、低速用のブレードには電圧が不足気味だし、高速用としては慣性重量が大きすぎて適さないので、コイルを変更して低速用に改良しました。 コイルの巻き数は改良前と同じですが、厚さを小さくして、磁石間距離が小さくなったために、同じ回転数での発生電圧は約1.7倍に増加しました。 |

|

自転車のハブダイナモを使っていましたが、もう少し性能の良い交流発電機がほしくなって、製作してみることにしました。 |

|

|

ギアプーラー(プーラー外し) |

|

|

ローター(磁石の円盤)の固定 ローターを両側からボルトで締め付けて固定していましたが、フラツキが大きいので、写真のような金具を作ってみました。 旋盤が使えないので、鉄板と円柱を溶接しています |

|

磁 石 フェライト磁石 直径38mm 厚さ 15mm 12×2個 コイル 0.6mmフォルマル線 280回巻き 9個 直流抵抗 1相分(スター結線で6個)20Ω スター結線のとき 100rpmで、全波整流後 24V |

|

磁 石 ネオジウム磁石 直径22mm 厚さ10mm 8×2個 コイル 0.6mmフォルマル線 470回巻き 8個直列 直流抵抗 16Ω 100rpmで、交流電圧 15V、全波整流後 21V |

| 3 号 機(10極直列) |

| 3 号 機(10極直列) 磁 石 ネオジウム磁石 直径15mm 厚さ 5mm 10×2個 コイル 0.7mmフォルマル線 110回巻き 10個直列 直流抵抗 4.9Ω 100rpmで、交流電圧 4V、全波整流後 5.5V |

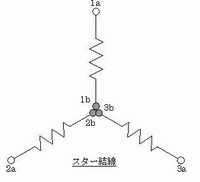

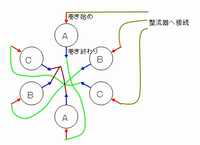

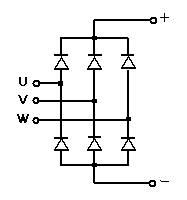

| 三相交流発電機は、効率が良いと言うことですので、4号機(8極直列)を、改良してみました。 磁石はそのままで、コイルを6個にし、向かい合ったコイルを直列に接続して、下の図のようにスター結線としました。 |

|

コイルの仕様 0.6mmホルマル線 290回巻き 6個 |

|

|

|

| 1 号 機(6極直列) 磁 石 フェライト磁石 直径 38mm 厚さ 15mm 6×2個 コイル 0.6mmフォルマル線 250回巻き 厚さ9mm 6個を直列 直流抵抗 16Ω 100rpmで、交流電圧 8V、全波整流後 12V |

| 自作発電機の現状 |

|

|

コイルの製作 コイルは、写真のような簡単な道具で、手動で巻いています。取り外したコイルを合板にはめ込み、速乾木工ボンドを塗って固定しています。木工ボンドだと、コイルを変更するときに、水に浸しておいて解けば再利用することが出来ます。 |

| 参 考 資 料 |

| 7号機 (12−9三相交流) |

| 6 号 機 (8極直列) |

| 5 号 機(8極を三相交流発電機に改良) |

|

試作した発電機の特性 |

| 4 号 機 (2号機の改良) |

| 3号機の製作過程 1,2号機は、両側の支持用合板にベアリングを固定する形式を採用していましたが、 組み立てや分解がしにくいので、3号機では、ハウジング一体型のベアリングを使って、片持ち式にしてみました。 |