研究 CDのトラック間の距離

(そのⅱ)

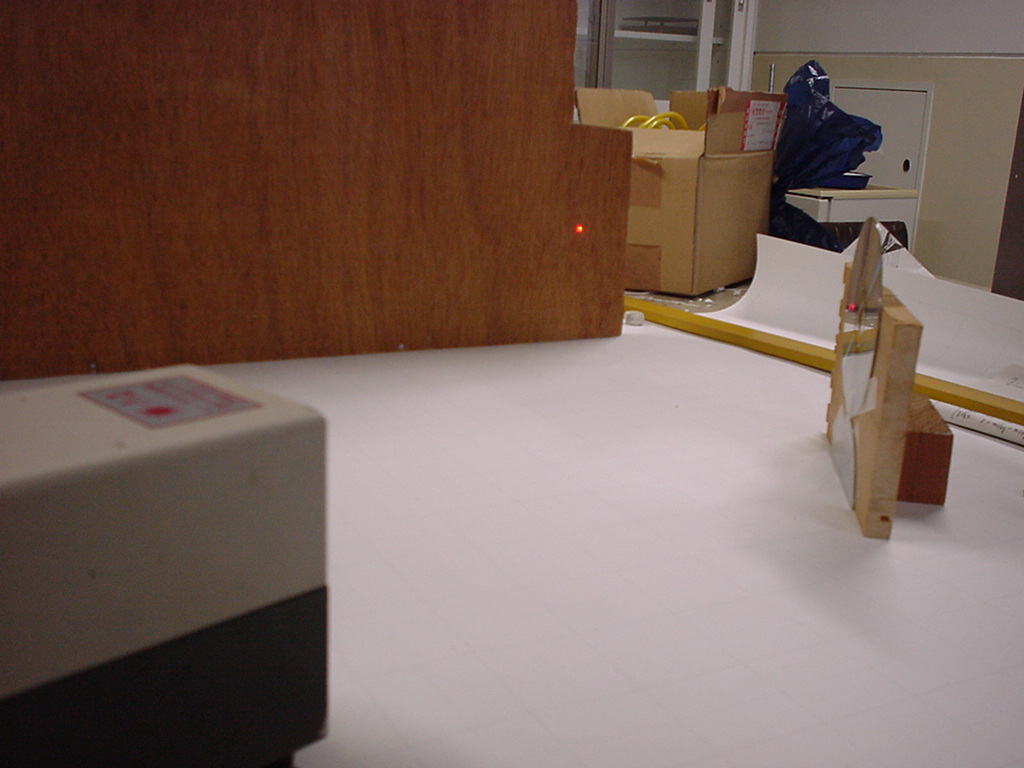

机に模造紙をひき、その上にレーザー光源装置、反射板、スクリーンを、実験そのⅰと同様の配置で置く。ただし、レーザー光源装置を固定するものは省きレーザー光源装置は動かせるようにした(図⑨参照)。

CD-ROMに波長0.633μmのレーザー光をあて、干渉し強めあった点と、CD-ROMの反射点の真下に点をとる。

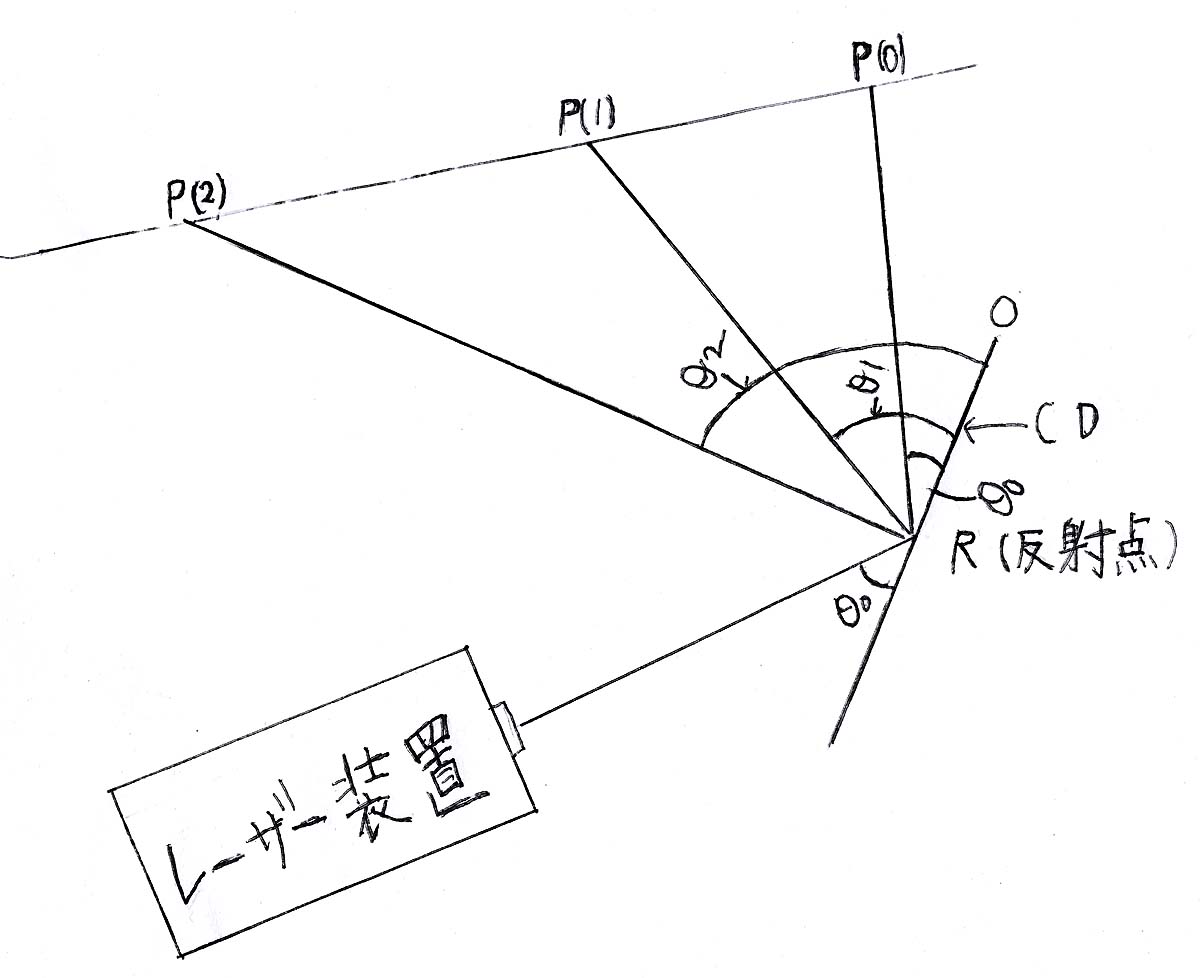

このとき図⑩のように、反射点をR,反射光が写った場所をP(0)、干渉して強めあった点を反射光に近いほうからP(1)、P(2 )、P(3 )・・・とおく。( )内の数字は、公式のmの値に対応しているものとする。

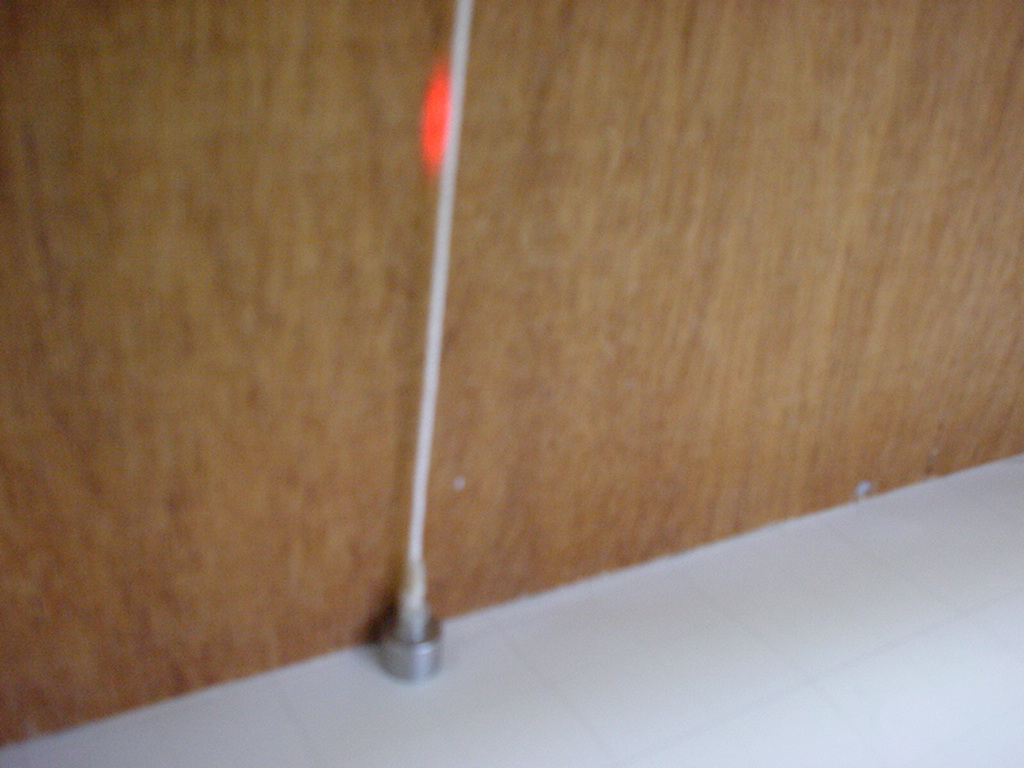

スクリーンに写った点、反射点を、タコ糸に重りをつけ、そのタコ糸と点を重ね、重りを模造紙の上に落とし、重りの落下点にペンで点をとる(図⑪参照)。

そして、反射点とスクリーンに写った点の位置を書いた模造紙上の点同士を結び、∠ORP(0)、∠ORP(1)の値を分度器で測り、関数電卓で余弦の値を求め、公式に代入し、dの値を求めた。

しかし、この方法で値を求めたところ、1回目の値が1.3μm、2回目の値が1.9μmと2回の結果に大きな差があり、実際値とも大きな差があった。

このため原因を考えたところ、模造紙上に点をとるとき重りの底面積が大きく、重りの中心だと思って模造紙上の点をとったところが、中心からずれていたと思われることと、分度器では角度が正確に測れず、余弦がおよその値しか求められないことだと考えた。

図⑨ 図⑩

図⑪