尋媶 CD偺僩儔僢僋娫偺嫍棧

嘦.岝偵偮偄偰偺愢柧

乮夞愜奿巕乯

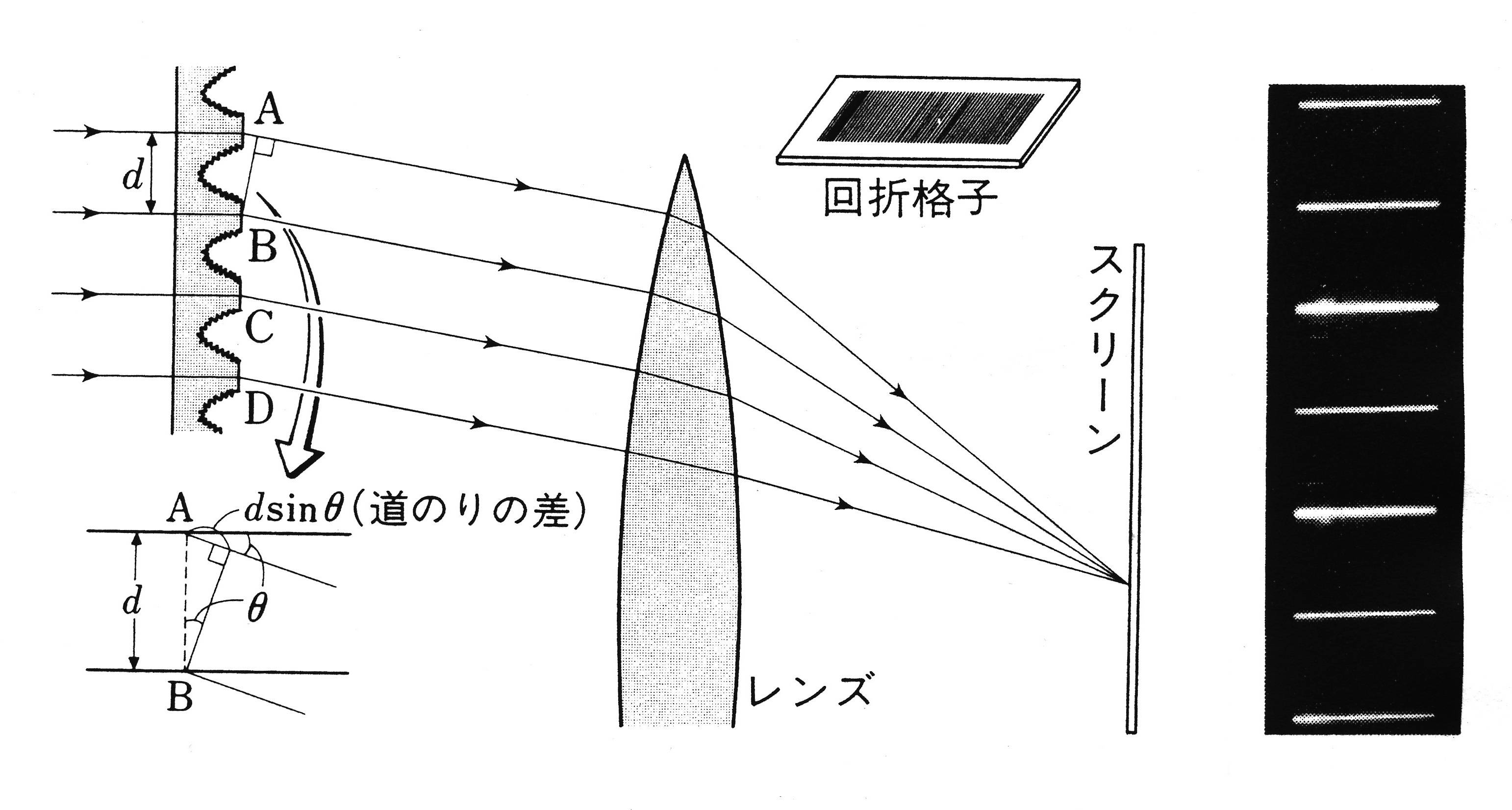

暯傜側僈儔僗斅偺昞柺偵丄旕忢偵嫹偄娫妘偱懡悢偺峚傪偮偗偨傕偺偵岝傪偁偰傞偲丄僈儔僗斅偺峚偺晹暘偼偡傝僈儔僗忬側偺偱岝傪捠偝側偄偨傔丄偙偺僈儔僗斅偼僗儕僢僩偺摥偒傪偡傞丅偦偟偰丄偙偺傛偆偵偟偨傕偺傪夞愜奿巕(恾嘋嶲徠)偲偄偆丅

峚偲峚偺娫妘傪倓[倣]偲偟丄僈儔僗柺偵悅捈偵擖偭偨岝傪峫偊傞偲丄彫偝側娫妘傪捠偭偨岝偼夞愜偟姳徛偡傞丅

僗儕僢僩俙丄俛傪捠傝丄擖幩曽岦偐傜慜偺儁乕僕偺恾偺傛偆偵妏兤偩偗怳傟偰恑傫偩岝傪峫偊傞偲丄僗儕僢僩俙傪捠傞岝偺傎偆偑倓sin兤挿偄丅傛偭偰丄宱楬嵎偼倓sin兤偱偁傞丅偙偺挿偝偑敿攇挿偺嬼悢攞偺偲偒丄偍屳偄偵嫮傔偁偄柧慄偲側傞偺偱丄柧慄偑偱偒傞忦審偼丄

丂丂丂丂丂丂丂丂![]() 丂丂丂(倣亖侽丄亇侾丄亇俀乧)

丂丂丂(倣亖侽丄亇侾丄亇俀乧)

偲側傞丅

丂